- 欢迎访问宜昌市兴山县人民法院官方网站,今天是:

-

- 诉讼服务热线:12368

-

微信公众号

微信视频云审判,化解矛盾有“妙招”

---兴山法院通过微信视频审理民事纠纷案件

2020-06-17 10:14

|

来源:办公室

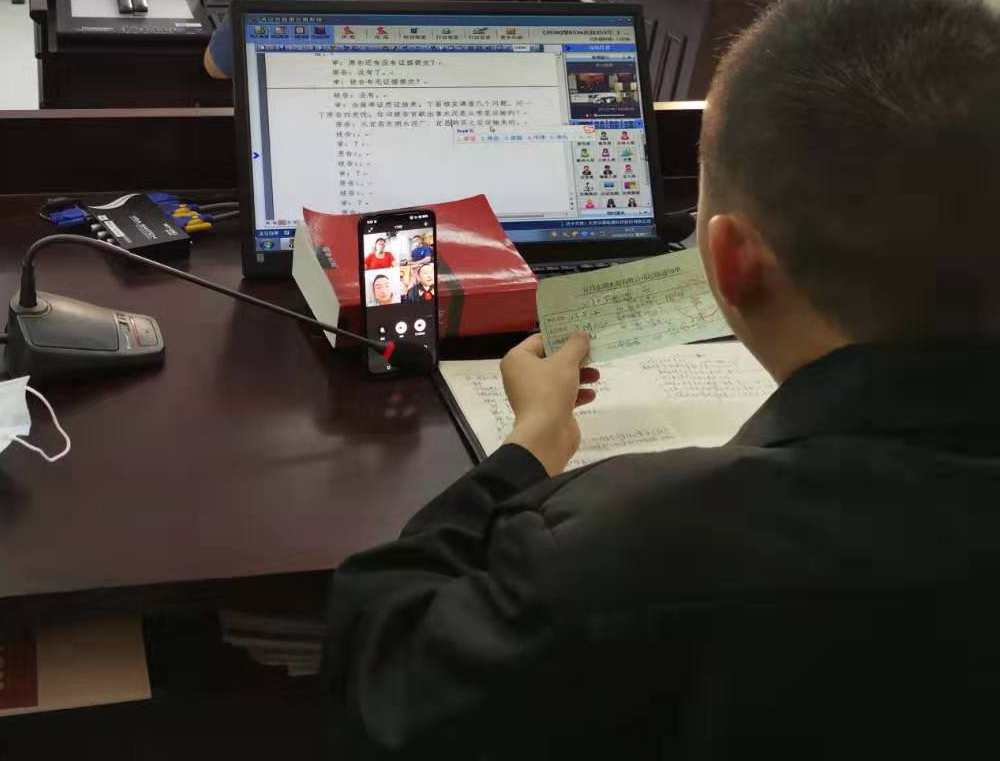

“请被告通过镜头向法庭展示您的身份证件。”这是发生在6月16日兴山法院峡口法庭微信视频庭审现场的画面。

这是一起买卖合同纠纷案件,被告李某找原告刘某购买水泥,未向其支付货款,眼看诉讼时效将过,李某却不见了踪影,刘某心急如焚,找到法院请求处理。峡口法庭受理该案后,通过电话联系了李某,而李某却远在天津,加上新冠肺炎疫情的影响,如果回来应诉,可能会导致李某失去宝贵的就业机会。了解到双方对案件事实争议不大,为了尽量减少当事人的诉讼成本,承办法官通过征询双方当事人的意见,决定采用微信视频庭审的方式处理此案。

虽然是微信视频开庭,但法定程序却不能有一丝马虎,为了准确认定身份、方便沟通,承办法官主动将李某添加为微信好友,并要求李某将身份证拍照后通过微信图片传给法庭。开庭审理过程中,再次在视频中核对李某的身份证件,并请刘某进行辨认,对身份确认无误后再进行实体处理,并对整个庭审进行全程录音录像,最终双方在法庭的主持下达成了调解协议。庭审结束后,原告刘某激动的说:“感谢法院想出的妙招,我心中的石头终于落地了。”

微信视频庭审,在兴山法院并非首次,由于新冠肺炎疫情的影响,民事案件送达难、开庭难的问题更加突出,网上立案、视频调解、微信开庭等方式将越来越多的出现在人民法院案件办理的过程中。这是新时代法官在遵循法定程序的前提下对互联网的创新与应用,也是节约审判资源、践行司法为民宗旨的应有之意。